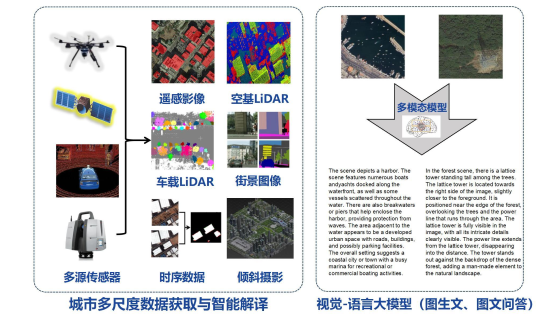

城镇化与城市安全研究院研究方向

先进工程材料与结构研究方向

一、高韧性基础设施:

大吨位碳纤维复合材料拉索

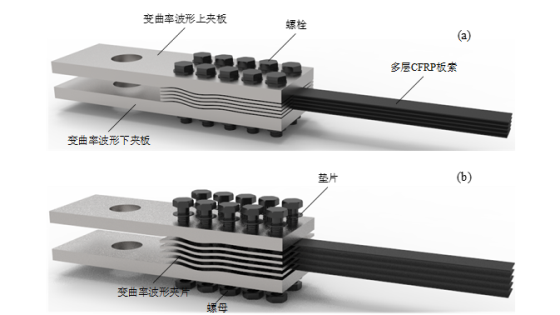

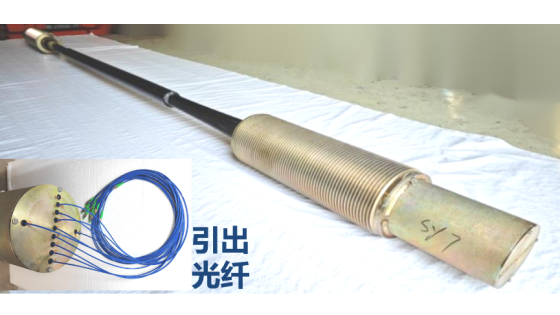

轻质高强、抗疲劳、耐腐蚀的碳纤维增强复合材料拉索替代传统的钢拉索用于大跨度桥梁、大跨空间结构等,可以克服钢拉索自重大、耐久性差与维护成本高的问题。研发了千吨级以上碳纤维复合材料平行棒索锚固体系与大吨位平行板索变曲率夹持式锚具技术,锚固效率均达到98%以上。开发了高精度自监测碳纤维复合材料拉索,索体全长应变自监测测点长度分布密度达到10mm,应变精度平均值优于4με,可实现碳纤维复合材料拉索的索力与损伤监测。开发的大吨位碳纤维复合材料拉索具有优异的抗疲劳性能、耐冻融循环与湿热老化性能,在高原恶劣环境下服役寿命预期超50年。研究了碳纤维复合材料拉索冲击灾变损伤机制和性能退化规律,提出了抗冲击性能防护方法;明确了碳纤维复合材料的横向压缩和纵向拉伸力学性能在高温下的退化规律,建立了索体与锚具区耐高温防护方法;研究了长期挤压应力、气候高温、周期性环境温度循环作用下碳纤维复合材料的横向压缩蠕变特性,提出锚具长期性能蠕变退化预测方法和补偿措施。以实际工程为背景,完成了碳纤维复合材料拉索的动力特性分析、抗风性能分析、盘卷与运输方案等桥梁用碳纤维复合材料拉索的桥梁应用设计方法,并在三亚体育场完成了全球首创的碳纤维复合材料拉索大跨空间结构示范应用,对CFRP材料在大跨空间结构乃至于新建结构中的推广应用具有重要的引领作用和里程碑意义。

大吨位碳纤维复合材料平行板索的变曲率夹持式锚具

自监测千吨级碳纤维复合材料拉索

碳纤维复合材料拉索三亚体育场示范应用

二、基于高性/效能钢材的标准化钢结构体系

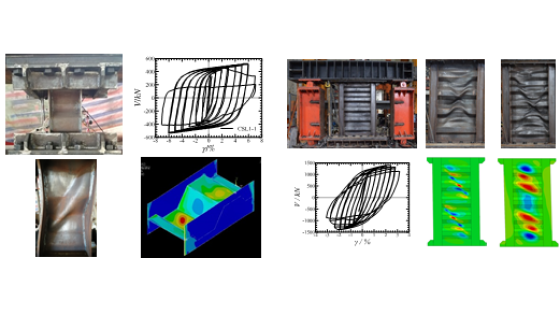

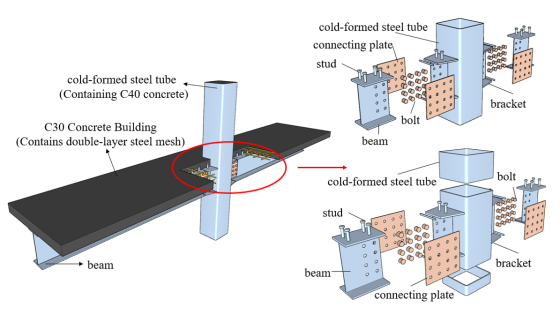

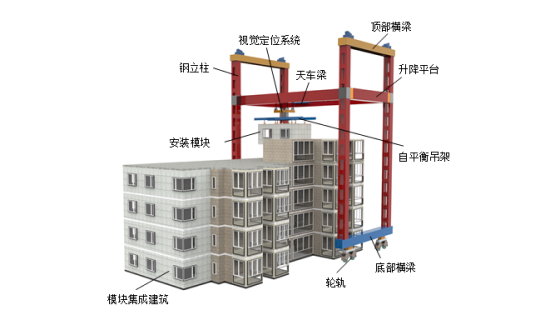

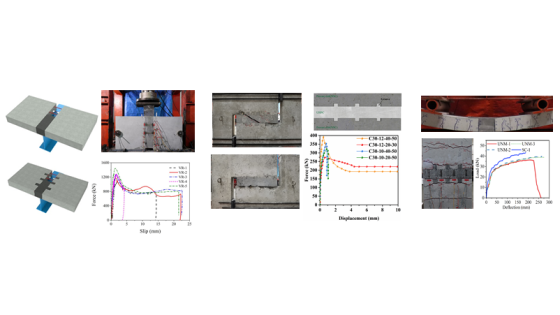

面向新型建筑工业化和绿色智能建造需求,开展了标准化、高韧性的新型建筑与桥梁钢结构和组合结构研究。研究了高强钢、高建钢、复合钢等新型钢材的静力和滞回受力特性,建立了结构钢材的力学本构模型。基于稳定承载、高断裂伸长率的高建钢,研发了的大变形、高耗能和可控塑性强化的平钢板和波纹钢板金属阻尼器,揭示了钢板阻尼器的承载-变形机制和失稳特征并提出了相应的设计理论,开发了高承载-耗能、可装配建造、可快速修复的消能格构柱和密柱-金属阻尼器抗侧体系;研发了高承载、大变形、无屈曲的波纹钢板剪力墙,揭示了钢板屈曲模态、变形能力和屈曲后承载退化机制。研发了基于轧制型材的标准化构件、节点,提出了适用于建筑需求的型材规格序列和标准化设计选型方法;研发了面向高效工业化建造需求的UHPC拼缝连接的全预制装配式钢-混组合楼盖体系,揭示了梁-板组合连接与板-板组合连接的拉伸、弯曲、剪切失效机制,建立了设计理论和计算方法。面向建筑工业化和城市更新需求,研发了组合模块化结构体系及智能建造技术,揭示了模块间柱-柱连接、梁-梁连接和楼盖体系的力学机理,开发了模块自动对接抓取、稳定提升、多自由度安装的高效高精度平台式安装装备。研发了基于轧制型材、高承载-耗能抗侧力体系和全预制装配组合梁板体系的标准化钢结构体系,基于通用有限元程序自主开发了金属阻尼器、装配连接节点和标准化钢结构体系的高效数值仿真分析模型。

波纹钢板金属阻尼器和钢板墙

基于轧制型材的钢结构标准化节点

组合模块化结构体系及安装装备

UHPC拼缝全预制钢-混组合梁板体系

工程诊治与运维研究方向

一、重大基础设施服役性态

智能感知方法与识别技术

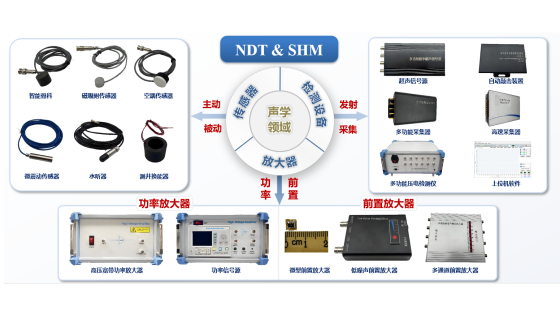

针对大型工程结构界面/隐蔽损伤检测和动力特性参数识别“不精准”、“不及时”、 “不能诊”的瓶颈问题,提出了基于接触式和非接触式融合的波动测量的高效检测和精准识别方法。建立了了基于高光谱的隐框玻璃幕墙结构胶老化评价方法、基于爬壁机器人+非接触式测试的动力参数高效测试方法。提出了基于机器视觉和分布式光纤测振(DAS)的一感多识别与多源数据融合算法,建立了基于高效传感和微弱信号精准提取的超远距波动测量方法,研发了超高性能超声检测装备、一感多识视觉传感装备。针对工程结构施工质量与表观病害检测中存在的效率低、精度不足等瓶颈问题,提出了基于机器视觉和视觉大模型的构件全截面尺寸与倾斜检测方法、表观病害多目标集成识别与监测技术,以及多点变形和线域变形的检测与监测方法。针对地下工程隐患探测精度不足、地下风险位定位不准难题,研发了高精度三维阵列式车载探地雷达技术,研制了微芯随钻智能探测技术装备,随钻原位提取密实度及强度数值,开发了数字可视化解析软件系统,实现地下工程隐患精细探测及风险位准确定位。

二、工程结构服役性能

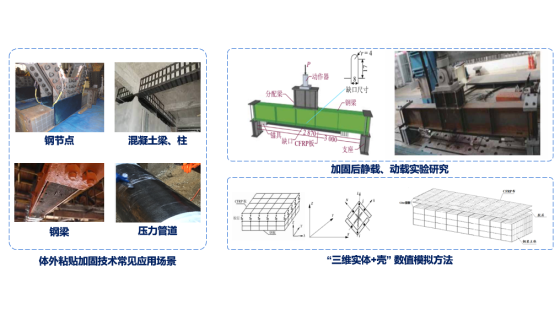

提升、加固与改造技术

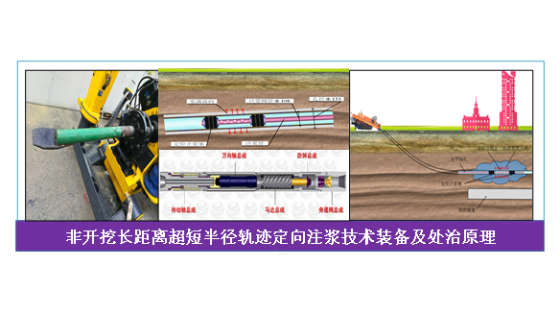

针对长期服役于恶劣环境下的钢结构常见病害,团队分别研发了“贝壳板”钢吊车梁变截面支座疲劳性能提升方法、高强螺栓群疲劳性能提升方法、粘贴CFRP板和张拉CFRP板承载能力提升方法。相关研究成果成功应用于宝钢、武钢、包钢、长安汽车等重工业建筑结构基础设施的性能提升,被相关标准、规范所采纳,经济和社会效益显著。针对混凝土结构服役中的三类典型病害:碳化、开裂与耐久性,团队分别研发了粘贴CFRP布、CFRP板、嵌入CFRP网格及CFRP筋等复合材料加固方法,并主编了相应的标准规范。团队重点开展了在酸、碱复合环境下混凝土结构的服役性能提升技术,相关成果成功应用于我国重工业酸、碱腐蚀性能强的工业建筑环境,以及一些既有重大建筑,取得了较高的社会评价。针对地下岩土体注浆材料快速固化及精准补强难题,研发新型环保纤维水泥土固化物凝胶材料,发明非开挖长距离超短半径轨迹定向处治方法及技术,单次定向注浆最大长度超150m,最大注浆速度20L/min,实现地下工程隐患非开挖微创快速处治。

三、重大基础设施安全评价理论与智慧运维技术

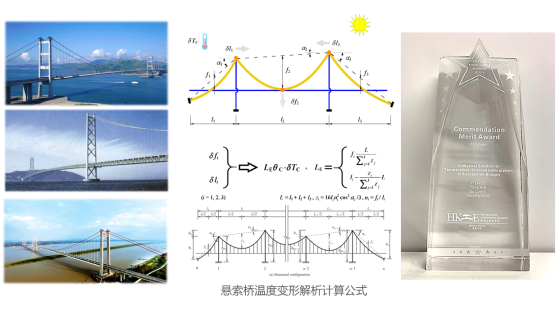

针对工程结构服役期温度效应精准量化和高效补偿的难题,开展复杂大跨度桥梁温度分布及作用效应的内在机理研究,建立悬索桥、斜拉桥、拱桥和梁桥的温度变形解析计算方法,为基于温度效应的桥梁性能快速评估提供科学依据。成果用于港珠澳大桥、香港青马大桥、日本明石海峡大桥、马鞍山长江大桥、上海长江大桥等重大基础设施的海量监测数据挖掘,显著提升了桥梁性能评估的效率。针对环境与荷载长期作用下重大基础设施服役安全国家重大需求,研究腐蚀、应力促进腐蚀、应力腐蚀与腐蚀疲劳作用下桥梁结构构件的承载力与疲劳性能退化机制,建立腐蚀与承载力、疲劳性能映射关系,研发基于感知信息的结构可靠度更新算法与随机模拟技术,为重大基础设施安全评价提供基础理论与实用方法。

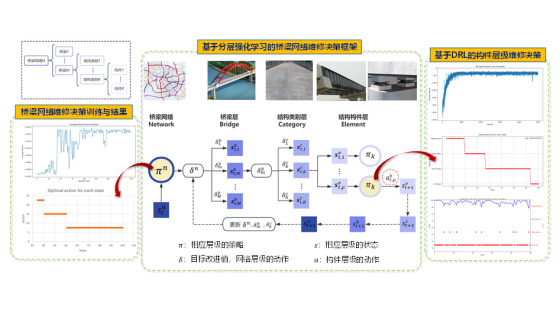

针对重大基础设施设计使用年限内失效风险不可控、全生命周期维修决策缺少科学依据等问题,研发基于LQI的结构可接受失效风险评价准则,建立考虑拓扑级联关系和时空关联性的重大基础设施服役性态预测深度学习模型,形成融合服役功能和服役安全的维修优先级机器学习评价方法,构建重大基础设施多目标维修决策模型,围绕重大基础设施智能维修决策深度强化学习方法及其智能体开展关键技术攻关。针对地下工程安全风险定量评价难题,分析地下工程孕灾、致灾敏感要素,建立地层承载能力计算方法和地下病害体安全裕度量化数学模型,形成倾向性和危害性相结合的地下工程安全风险评价理论方法,实现地下工程安全风险快速定量评价。

城市安全与防灾减灾研究方向

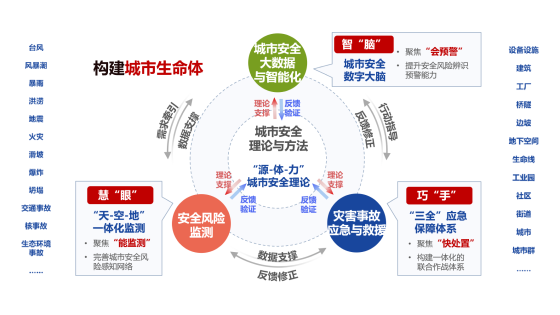

一、城市安全

“源体力”理论框架

针对我国独具特点的城镇化进程,以及我国城市安全在风险源、承灾体和减灾作用等方面表现出了新特色与新需求,立足城市安全顶层设计,建立了城市安全“风险源—承灾体—减灾力”理论框架,系统地明确了理论框架中风险源、承灾体和减灾力三大要素的科学内涵、分类与相互作用关系,为推动城市安全研究提供了专门的、基础性的理论指导与科学范式。研究成果应用于支撑北京韧性城市规划,以数智技术、先进装备、科技支撑为核心形成实践性、指导性、前瞻性的规划方案,助力城市安全与韧性提升。

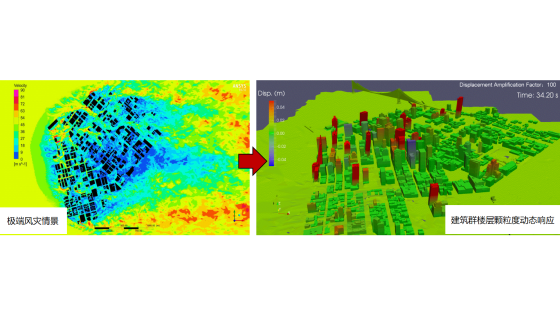

二、极端气象灾害下

城市安全态势演化预测方法

在气候变化大背景下,近年来极端气象灾害多发、频发。针对极端气象灾害下城市防灾减灾经验欠缺、抗灾措施针对性不足的现实瓶颈,建立了极端台风情景下城市建筑群楼层颗粒度动态响应时程分析技术与构件颗粒度物理破坏蒙特卡洛分析方法,研发了极端降水情景下城市淹没区域预测方法,揭示了极端气象灾害下城市物理破坏时空分布规律,为提升城市在气候变化背景下的抗灾适应性与韧性提供核心技术支撑。

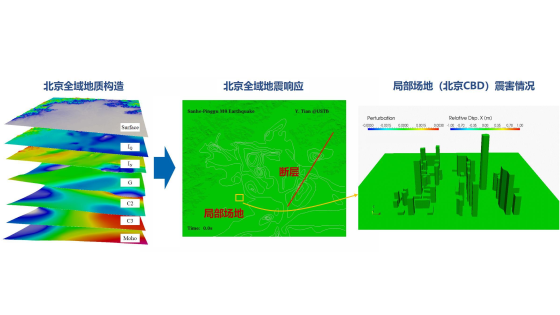

三、城市巨系统灾变推演

与情景构建方法

纤维复合材料拉索

针对城市建筑与基础设施巨系统模型难构建、耦连灾变难分析等关键难题,建立了城市安全数字孪生情景推演架构,建立了城市地上-地下耦连系统的震害分析方法,提出了建筑-交通系统耦合的地震韧性分析技术,揭示了伤员-医疗资源匹配机制,进而构建了城市震后医疗救援路径规划方法,为城市防灾规划与应急响应提供了数据与技术支撑。

四、城市安全大数据与

数智化纤维复合材料拉索

针对城市基础数据解译困难、无法直接服务于城市安全应用的局限性,持续研究基于天空地、多模态、跨尺度数据源的城市安全大数据与数智化技术。提出了一系列面向二维图像、三维点云、倾斜摄影和BIM数据的智能识别与解译算法,旨在为应用端构建坚实的数据基础与数字底座,为监测预警、灾害模拟、灾损评估等关键任务提供强有力的技术支撑。